北京市(Beijing City),简称“京”,古称燕京、北平,是中华人民共和国首都、直辖市、国家中心城市、超大城市,中共中央、国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,中国历史文化名城和古都之一,世界一线城市。

北京集成电路产业已形成设计引领、制造突破、装备跟进的特色发展格局。2024年北京集成电路全产业链营收达到2,480亿元,占全国总量的21.3%,这一规模较2020年实现翻倍增长,年复合增长率高达18.7%。

一、北京半导体产业发展历史

北京是中国半导体产业的摇篮,在中国集成电路产业发展史上创造了无数的第一:1956年研制成功第一支晶体管、1958年成立第一个半导体器件生产厂109厂、1975年试制成功第一块1K DRAM、1986年成立第一家设计公司北京集成电路设计中心、1993年开发成功第一套自主知识产权的CAD系统、2004年中芯国际第一条12英寸晶圆制造线投产、2004年大唐首颗通信SoC芯片COMIP研发成功、2005年中星微成为第一家登陆纳斯达克的中国集成电路设计公司、中芯国际首颗65/45/28纳米产品成功量产。

1.1、中国半导体工业的起点

1956 年,中国首支晶体管在北京诞生,揭开半导体事业序幕。1958 年,为研制高技术计算机配套器件,109 厂作为首个半导体器件生产厂建成,初期生产锗器件,1964 年全面转产硅器件。该厂与上海光学仪器厂等合作,研制出国内首台接触式光刻机、超声波铝丝压焊机等关键设备,推动中国从晶体管时代迈入集成电路时代。1975 年起,109 厂与科研机构协作,成功试制 1K、4K、16K DRAM 芯片。1986 年,该厂与中科院相关研究所合并,先后更名为中科院微电子中心、中科院微电子研究所,完成从生产厂到科研机构的转型。

1.2、从电子管巨头到面板新贵

作为 “一五” 计划苏联援建的 156 项重点工程之一,774 厂(北京电子管厂)1956 年建成投产,结束中国电子管依赖进口的历史。因军事订单不足,该厂主动转产民用收音机电子管,并支援 878 厂、770 厂等半导体企业建设。改革开放后,电子管技术被半导体取代,774 厂陷入亏损,1992 年濒临破产。新任厂长王东升带领员工自筹资金进行股份制改造,创办东方电子集团(后更名京东方),1997 年实现 B 股上市,2003 年通过收购韩国 HYDIS 进军液晶面板领域,最终在显示面板行业重获生机,现已经成为全球面板龙头。

1.3、IDM 模式的兴衰与谢幕

1968 年,由 774 厂抽人筹建的 878 厂(东光电工厂)在北京动工,1970 年投产,1978 年建成国内首条 2 英寸集成电路生产线,1980 年建成首条 3 英寸线,成为国内首家集成电路专业化工厂。该厂采用集成器件制造(IDM)模式,自主完成电路设计、芯片加工、封装测试全流程,产品涵盖 DTL 型与非门电路、TTL 高速电路等。80 年代中期后,受技术迭代和资金限制,曾被称为 “北霸天” 的 878 厂逐渐衰落,最终退出集成电路舞台。

1.4、从艰难起步到特种工艺突破

1993 年,作为北方微电子基地主体,燕东公司依托 878 厂二手设备和未完工厂房,历时 10 年建成 4 英寸芯片生产线。为避开与华晶、首钢日电等企业的竞争,燕东主攻半导体分立器件,2007 年建成 6 英寸线,2013 年月产能达 3 万片。2017 年,燕东启动 “二次创业”,在亦庄建设 8 英寸 0.11 微米特种工艺生产线,获国家大基金支持,目前已成为国内知名的高可靠功率器件供应商,连续多年入选中国半导体功率器件十强。

1.5、从 6 英寸线到战略放弃

1991 年,首钢与日本 NEC 合资成立首钢 NEC,1994 年建成国内首条 6 英寸 1.2 微米晶圆生产线,后升级至 0.7 微米工艺,但因股权从 60% 降至 49% 丧失控股权,2003 年放弃 8 英寸线规划,最终因日方全球产能调整关停,设备出售给世纪金光。2000 年,首钢联合多方发起华夏半导体项目,计划建设两条 8 英寸线,因 2001 年全球半导体市场低迷,外资撤资导致项目停滞,2004 年正式终止。首钢两次进军半导体的尝试,因技术依赖、市场波动等原因宣告失败,标志着其半导体战略的终结。

二、北京半导体产业发展现状

2.1、区域分布情况

截至2024年12月,北京市集成电路国家级专精特新企业共有65家,较上年同比增长7.71%。企业结构方面,注册资本在1亿以上的企业最多,有32家,占比49.23%;其次是注册资本在1000万-5000万的企业,有17家,占比26.15%。成立时间在15年及以上的企业最多,有31家,占比47.69%;其次是成立时间在10-15年的企业,有14家,占比21.54%。地域分布上,主要集中在海淀、朝阳和通州,分别有36家、7家和7家。

区域功能分化

海淀区以设计与制造核心,依托高校科研资源(如清华、北大),聚集大唐、瑞萨等设计企业,君正、圣邦等制造企业,形成 “产学研用” 闭环。

经开区成为制造与设备重镇,中芯国际、京东方等龙头企业带动,构建从晶圆代工到装备制造的全链条,支撑北京半导体产业的 “硬实力”。

朝阳和顺义以材料与应用为前沿,有研半导体、华大九天突破上游瓶颈,小米汽车拉动下游需求,形成 “材料-设计-应用” 协同。

图|北京集成电路企业分布

来源:与非研究院整理

技术创新方向

第三代半导体:顺义铭镓(氮化镓)、经开区中芯北方(碳化硅衬底),布局宽禁带半导体,抢占 5G、新能源汽车等新兴市场。

先进封装:海淀华芯(WLP)、朝阳燕东(功率器件封装),提升芯片集成度,适配 AI、高算力芯片需求。

汽车电子 / 物联网:多区域布局(如海淀航天科工、大兴小米汽车),响应 “智能网联汽车” 与 “万物互联” 趋势,推动半导体与终端应用深度融合。

2.2、政策支持

过去五年间,北京集成电路政策体系经历了从单一补贴到生态构建的质变。2020年国务院《若干政策》以税收减免为主,对28nm以下制造企业给予"十年免税"的强力支持;到2023年北京市"芯火"行动计划已演变为"补贴+金融+平台"的组合拳,对设计企业流片费用提供最高3000万元补贴;2025年海淀区更进一步出台差异化补贴政策,对14nm及以下先进制程额外提高10个百分点补贴比例。这种"国家-市-区"三级政策体系的协同演进,形成了覆盖全产业链、全生命周期的支持网络。

2.3、十四五规划

2021年8月11日,北京市发布《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》,提出到2025年,集成电路产业实现营业收入3000亿元,将集成电路等打造成为“北京智造”“北京服务”的新名片。

北京市在“十四五”期间针对区域内集成电路产业发展现状,提出了对应的发展规划,以期推动区域内集成电路行业的发展进步。从设计、制造到装备、材料,覆盖集成电路产业核心环节,强化自主创新与协同发展。聚焦 CPU、FPGA、存储器等 “卡脖子” 领域,突破 EDA 工具、先进工艺(如化合物半导体)等关键技术。海淀区(设计)、经开区 / 顺义区(制造、装备)形成产业集聚,发挥区域资源优势。既通过首席专家引领技术创新,又通过产教融合培养一线技术工人,夯实产业人才基础。

图|北京集成电路十四五规划

来源:与非研究院整理

2.4、股权融资

2019年1月至2024年12月,北京市集成电路国家级专精特新企业共完成343笔融资,融资总额达473.79亿元。资本构成多元,包括2家主板上市企业、5家创业板上市企业、3家科创板上市企业、1家北交所企业、2家新三板挂牌企业和43家风险融资企业。融资事件主要集中在海淀区,共175笔;通州区和大兴区分别有38笔。融资金额方面,海淀区以218.33亿元位居第一,顺义区和大兴区分别融资113.23亿元和73.05亿元。

三、相关上市公司情况

北京上市公司数量为15家,拥有EDA设计龙头华大九天,半导体设备龙头北方华创,AI芯片设计龙头寒武纪,以及模拟芯片设计龙头圣邦股份,CPU龙头龙芯中科等。

北方华创以298.38亿元营收和19.1%净利润率领跑设备板块,其28.4%的研发强度远超行业均值;兆易创新在NOR Flash领域全球市占率升至第二,但受存储芯片周期影响,2024年净利润率收窄至15%;赛微电子则因产线爬坡承受21.2%的亏损,反映出制造环节的高门槛特性。

图|北京集成电路上市企业

来源:与非研究院整理

3.1、EDA设计

图|华大九天

来源:与非研究院整理

北京华大九天科技股份有限公司(简称“华大九天”)成立于2009年,一直聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务,致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商。

华大九天主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具和先进封装设计EDA工具等软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。

图|华大九天营收结构

来源:与非研究院整理

2018-2022年,公司主营收入分为晶圆制造EDA工具、全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、技术开发服务和其他业务;2023-2024年统一划分为EDA软件销售、技术开发服务和其他业务。

2018-2022年,晶圆制造EDA工具由0.05亿元提升至0.71亿元;全流程EDA工具由0.75亿元提升至4.88亿元;数字电路设计EDA工具由0.53亿元提升至0.90亿元;技术服务由0.10亿元提升至0.30亿元,其他业务占比较少。

2023-2024年,EDA软件销售由9.05亿元提升至10.92亿元,技术开发服务由0.82亿元提升至1.15亿元。

3.2、数字芯片设计

图|数字芯片设计企业

来源:与非研究院整理

寒武纪成立于2016年,专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片,让机器更好地理解和服务人类。

寒武纪提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。寒武纪产品广泛应用于服务器厂商和产业公司,面向互联网、金融、交通、能源、电力和制造等领域的复杂 AI 应用场景提供充裕算力,推动人工智能赋能产业升级。

思元370芯片基于7nm制程工艺,是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,集成了390亿个晶体管,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。

图|寒武纪营收结构

来源:与非研究院整理

2019-2023年,公司营收主要分为云端智能芯片及加速卡、边缘端智能芯片及加速卡、智能计算集群系统。2024年统一划分为云端智能芯片及加速卡。

2019-2023年智能计算集群系统由2.96亿元提升至6.05亿元;2019-2022云端智能芯片及加速卡由0.79亿元提升至2.19亿元,2023年降低为0.91亿元;2020-2021年边缘端智能芯片及加速卡由0.21亿元提升至1.75亿元,2022-2023年由0.38亿元降低至0.11亿元。

2024年云端智能芯片及加速卡为11.66亿元,边缘端智能芯片及加速卡为0.07亿元。

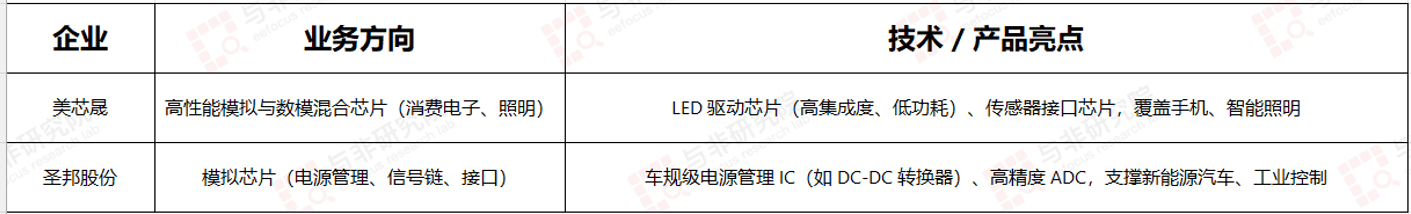

3.3、模拟芯片设计

图|模拟芯片企业

来源:与非研究院整理

圣邦微电子(北京)股份有限公司成立于 2007 年,从运算放大器、LDO 起步,扩展至完整的模拟信号、混合信号调理链路及系统电源管理产品线,涵盖 5000+产品型号。

应用领域广泛,包括工业自动化、光伏逆变、新能源汽车、锂电池设备、白色家电、5G 基站、光纤通信、服务器、智能手机、智能穿戴等。

图|圣邦营收结构

来源:与非研究院整理

2017-2024年,电源管理产品由3.20亿元提升至21.82亿元,信号链产品由2.11亿元提升至11.65亿元。

3.4、集成电路制造

图|集成电路制造

来源:与非研究院整理

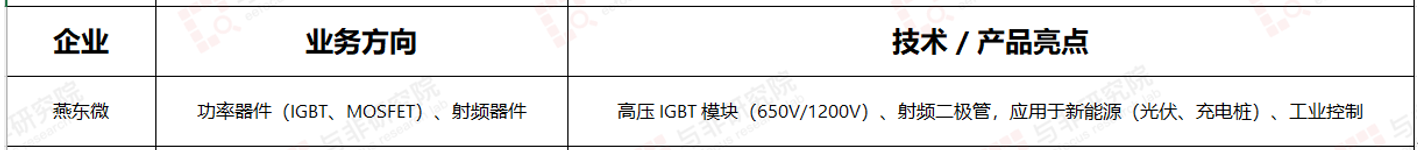

3.5、分立器件

图|分立器件

来源:与非研究院整理

3.6、半导体设备

图|半导体设备

来源:与非研究院整理

北方华创科技集团股份有限公司成立于2001年9月,主营半导体装备、真空及锂电装备、精密元器件业务,为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。

图|北方华创营收结构

来源:与非研究院整理

2018-2024年,电子工艺装备由25.21亿元提升至277.07亿元,电子元件收入由7.88亿元震荡提升至20.94亿元。

3.7、半导体材料

图|半导体材料

来源:与非研究院整理

在产业链上,华大九天的EDA-兆易创新的存储设计-中芯国际(北方华创设备、有研硅材料)-燕东微(功率器件配套),形成 “设计-制造-封测-应用” 闭环。龙芯CPU、华峰测控ATE、有研硅12 英寸硅片等,在关键领域打破国外垄断,提升自主可控性。产业方向聚焦核心产业:汽车电子方向有圣邦车规芯片、燕东微 IGBT,AI方向有寒武纪、北京君正视觉芯片,第三代半导体方向有研新材氮化镓靶材,抢占未来增长极。

四、半导体独角兽

截至2024年12月31日,北京市共有独角兽企业115家,总估值5949亿美元,数量和估值持续保持全国第一。集成电路领域入选的独角兽企业包括:比特大陆、中芯京城、奕斯伟、智芯微电子、摩尔线程、昆仑芯、屹唐半导体、北电集成、芯驰半导体、东方晶源。涵盖了芯片设计、半导体设备、晶圆代工等多个关键领域。

图|北京独角兽企业

来源:与非研究院整理

在半导体设备领域,屹唐半导体是行业内的佼佼者。

屹唐半导体是亦庄国投旗下的公司,主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售,是全球领先的半导体设备供应商之一。其产品线涵盖了干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备等关键设备,为全球集成电路制造厂商提供全方位的工艺解决方案。屹唐股份在2023年及2024年期间一直在努力推进IPO进程。

在晶圆代工领域,涉及到中芯京城、北电集成两家公司。

中芯京城是在2020年,中芯国际与北京开发区管委会共同订立并签署《合作框架协议》,双方成立合资公司。建设新的12英寸晶圆厂,聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。分两期建设,首期投资76亿美元,2024年完工,计划达成月产能约10万片12英寸晶圆。

北电集成是一项总投资330亿元的12英寸集成电路生产线项目,总规划用地面积为20.36万平方米(合305.4亩),总建筑面积约为33.4万平方米。该生产线将主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等高端应用领域,规划产能为5万片/月。

在AI芯片领域,有三家公司:比特大陆、昆仑芯、摩尔线程。

比特大陆长期专注于区块链和人工智能两大领域,其产品集中在2个方向,一个是虚拟货币挖矿方向的AISC定制芯片,另一个是高算力AI芯片方向。

昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。目前昆仑芯科技已实现两代昆仑芯通用AI计算处理器(即昆仑芯1代、昆仑芯2代产品)的量产及落地应用。

摩尔线程是国内极少数可从功能上对标NVIDIA GPU的企业。针对大模型训练,摩尔线程落地了全国产的夸娥(KUAE)智算中心全栈解决方案,从千卡智算集群到万卡集群方案,在国内AI芯片属于第一梯队。2024年11月,摩尔线程在北京证监局办理辅导备案登记,正式启动A股上市进程。

五、总结

北京在集成电路产业取得显著进展,但仍面临三重挑战:7nm及以下先进制程的制造能力尚未突破,EUV光刻机等关键设备完全依赖进口,以及材料环节的国产化率不足30%。这些瓶颈制约着产业向高端跃升的步伐。

若能持续优化政策精准度,强化设备材料环节的薄弱点,北京有望在2028年前实现集成电路产业规模突破4000亿元,培育出3-5家具有国际竞争力的龙头企业。

来源: 与非网,作者: 王兵,原文链接: https://www.eefocus.com/article/1855032.html

芯耀

芯耀

5833

5833